平成23年3月25日出版の さぬき市の文化財 No 8 に掲載 筆者 寒川支部 吉田 忠

1日研修

平成22年11月14日島根県立古代出雲歴史博物館・出雲大社・足立美術館を見学しました。参加者28名です。

バスガイドさんより出雲地方独特な「築地松」田園風景や「神在月」また「たたら」など興味ある話をして下さり大変参考になりました。

車窓から見た風景

車窓から見た築地松

出雲平野は、宍道湖にそそぐ斐伊川と、日本海にそそぐ神戸川が奥出雲から運んできた土砂により、海が埋め立てられてできた沖積平野です。

水はけの悪い湿地帯であるため、各農家では土を積み上げた上に家を建て、そのまわりに黒松の木を植えています。この黒松を築地松(ついじまつ)と呼び、柔らかい地盤を安定させると同時に、冬季に北西から平野を吹きぬける強い季節風から家々を守っています。

(築地松景観保全対策推進協議会WEBサイトより引用)

出雲もくもくドーム(車窓より)

日本初の多目的木造ドーム施設として開場した。躯体は直径140.7m、高さ48.9mで当時木造建築物としては世界最大級といわれました。

高さは古代出雲大社の高さを考慮したとの説明でした。

島根県立古代出雲歴史博物館

出雲大社の東隣に開館。主に出雲大社を中心とした古代出雲についての展示を行っています。

荒神谷遺跡より出土した国宝を含む銅剣358本・銅矛全点、加茂岩倉遺跡より出土した国宝の銅鐸全点が公開されています。

古代出雲以外では石見銀山など旧石見国も含めた島根県全体の歴史についての展示があります。

中央ロビー(ここのみ撮影可)には2000年に出雲大社境内から出土した宇豆柱が展示されていました。

宇豆柱(うづばしら)

出雲大社境内から発掘された

鎌倉時代の宇豆柱

平成12年から13年にかけて、出雲大社境内遺跡からスギの大木3本を1組にし、直径が約3mにもなる巨大な柱が3カ所で発見されました。

これは、そのうちの棟をささえる柱すなわち棟持柱(むなもちばしら)で、古くから宇豆柱と呼ばれてきたものです。境内地下を流れる豊富な地下水のおかげで奇跡的に当時の姿をとどめて出土しました。

直径が最大で約6mもある柱穴には、人の頭の大きさかそれ以上の大きな石がぎっしりと積み込まれ、世界に例のない掘立柱の地下構造も明らかになりました。

柱の配置や構造は、出雲大社宮司の千家国造家(こくそうけ)に伝わる、いにしえの巨大な本殿の設計図とされる「金輪御造営差図」(かなわのごぞうえいさしず)に描かれたものと類似していました。

その後、柱材の科学分析調査や、考古資料・絵画、文献記録などの調査などから、この柱は、鎌倉時代前半の宝治2年(1248年)に造営された本殿を支えていた柱である可能性が極めて高くなりました。

(島根県立古代出雲歴史博物館サイトより引用)

四隅突出型墳丘墓(よすみとっしゅつがたふんきゅうぼ)

弥生時代中期以降、吉備・山陰・北陸の各地方で行われた墓制で、方形墳丘墓の四隅がヒトデのように飛び出した特異な形の大型墳丘墓です。突出部に葺石や小石を施しています。

西谷3号墓模型(当館ガイド誌より)

弥生時代後期後葉のもので、突出部を含めた規模は約55m×40m,高さ4.5mです。裾まわりの石列は2列です。島根大学を中心とした調査団によって発掘調査され,鉄剣やガラス勾玉,大量の土器(吉備,北陸系の土器を含む)などが発見されました。

山陰の四隅突出型は、突出部に1メートルほどの石を使っているものがあるが、北陸の四隅突出型方墳は、山陰の四隅突出型方墳の影響を受けながらも、墳丘の裾に貼石や列石がないなどの違いがみられます。古代出雲と越(北陸)とは親密な関係があったものと考えられます。

島根の青銅器

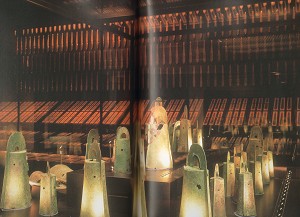

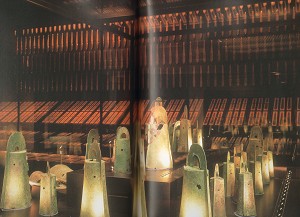

銅剣展示状況(当館ガイド誌より)

1984年〜1985年の2ヵ年の発掘調査で、銅剣358本、銅鐸6個、銅矛16本が出土しました。「島根県荒神谷遺跡出土品」として国宝に指定され、出土品は現在、当館に常設展示されています。

銅剣の一箇所からの出土数としてはそれまでに全国で発掘された銅剣の総数を超える数であり、この遺跡の発見は日本古代史学・考古学界に大きな衝撃を与えました。

さらに、その後の加茂岩倉遺跡の発見により、古代出雲の重要性がいっそう重要となりました。

荒神谷遺跡出土品(こうじんだにいせき)(斐川町)

銅剣出土状況(当館ガイド誌より)

丘陵の斜面に作られた上下2段の加工段のうち下段に、刃を起こした状態で4列に並べて埋められていました。

7mほど離れた別のテラスには銅鐸と銅矛がまとめてうめられていました。銅鐸と銅矛が同じ遺跡から見つかったのは全国でも初めてです。

358本の銅剣は、全て中細形c類と呼ばれるもので、長さ50cm前後、重さ500gあまりと大きさもほぼ同じです。弥生時代中期後半に製作されたとみられています。

この形式の銅剣の分布状況から出雲で製作された可能性が高いが、鋳型が発見されていないため決定的ではありません。いずれにしろ、形式が単一なので同一の地域で作られたことは確かです。

このうち344本の茎には、鋳造後にタガネ状の工具で×印を刻まれています。このような印は、現在までのところこれらと加茂岩倉遺跡出土銅鐸でしか確認されておらず、両遺跡の関連性がうかがえます。

銅矛16は大まかに中広形14本と中細形2本に分けられる。その形態や北部九州産の青銅器に見られる綾杉状のとぎ分けがあることから、16本とも北部九州で製作されたものとみられます。(ウィキメディアより引用)

加茂岩倉遺跡(かもいわくらいせき)

銅鐸出土状況(当館ガイド誌より)

一カ所からの出土例としては日本最多となる39口の銅鐸が発見された。国宝に指定され、当博物館に保管されています。

遺跡は先に発見され、358本の大量の銅剣が出土した荒神谷遺跡と山を隔てて南東に僅か3.4kmしか離れていません。

両遺跡から出土の銅鐸に「×」印の刻印があることから両遺跡は関係あることが分かり、古代出雲を研究する上で大きな手がかりとなっています。

入れ子の銅鐸(当館ガイド誌より)

銅鐸は大小2種類からなり、基本的に大きな銅鐸の中に小さな銅鐸が入る「入れ子」状態で埋められていました。銅鐸が入れ子の状態で発掘されたのは全国で初めてのことです。

「x」印の他にカメやトカゲ、四足獣、顔など、や特殊な文様の組み合わせもありました。

近畿地方で製作されたと推定されるものもありますが、大半は出雲地方で製作されたと考えられています。

一部は他地域との同笵関係も認められています。

本遺跡で出土した銅鐸には、同じ鋳型で製作された銅鐸も各地(徳島県の川島神後など)、で確認されています。

なお、埋納された時期については、現在のところ荒神谷遺跡同様特定できていません。

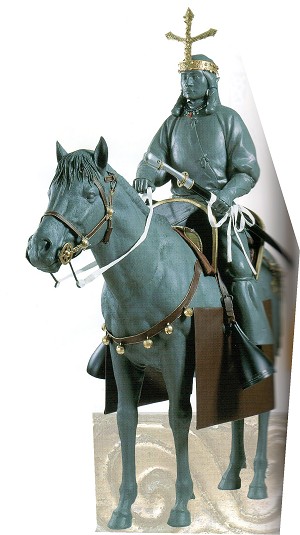

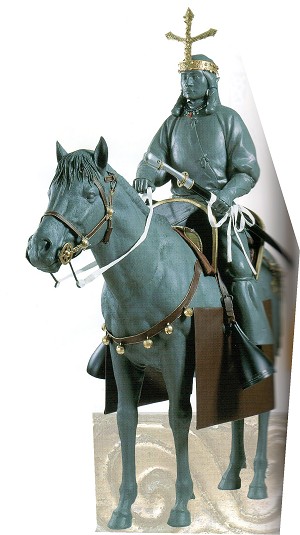

馬上の大首長像

(当館ガイド誌より)

6世紀後半の古墳時代中期から後期にかけては大刀や馬具が最もきらびやかだった時期の出雲西部の大豪族の装いを、出雲市の上塩冶築山古墳出土品から等身大に復元したものです。

身に着けた冠や大刀、馬に着けられた馬具はいずれも大和朝廷への奉仕に対して与えられたもので、彼が出雲西部で最高位の豪族であることを大和朝廷が認めるものでした。

耳に銀製のイヤリングを、

ガラス・めのう・水晶の玉を首飾りに、

頭には金銅製冠、

手には金銀装円筒大刀(倭風大刀で腰に下げる)を

馬には、金銀装透十字文鏡板付轡(くつわ)を噛まし

腰部には金銀装雲珠(うず)を、

前に馬鈴を着けて

シオデや金銅板の付いた鞍に跨っています。

装飾大刀で見る出雲の豪族と中央の豪族

6世紀後半、出雲の東部(松江市周辺)と西部(出雲市周辺)とでは、古墳から出土する装飾付大刀の形や勢作技術が異なっています。

それぞれの大刀は、大和朝廷の異なる豪族の工房で造られたと考えられます。

つまり出雲東部の豪族と出雲西部の豪族とでは、結びついていた中央の豪族が異なっていたと考えられるのです。

上塩冶築山古墳出土品

出雲市

出雲西部の6世紀後半の古墳では、柄の先端に半円状の環を付けた捩じり環頭大刀や袋状の金銅板・銀板を付けた円頭大刀がまとまって出土します。

これらの大刀は、古墳時代中期以前の伝統的な大刀の流れをくんだもので、倭風大

刀とよばれています。

御崎山古墳

金銅装獅噛環頭大刀

松江市

東部では円頭大刀の他に柄の先端に輪をもち、そのなかに龍や鳳凰などの浮き彫りがある環頭大刀がまとまって出土します。

環頭大刀は当初、朝鮮半島から持ち込まれ、やがてそれをもとに国産されました。舶載系大刀といえます。

7世紀初頭になると東部の豪族が西部の豪族を取り込んだため、東西の地域色はなくなります。

かわらけ谷横穴墓出土

金銅装双龍環頭大刀

柄頭には2匹の龍が向かい合って玉を喰む模様が描かれています。

稀に見る良好な保存状態を保っており、鞘木、柄木の大半が腐らずに原形をとどめ、刀身は古代の輝きを今も失っていません。

発見された時、刀身は引き抜くことができたといいます。

現在は左上図のように研ぎ磨かれ、1400年前の刀身の輝きを取り戻しています。

終わりに

興奮さめやらぬまま、出雲大社に向かいました。お賽銭は10円は縁が遠のくとのことで、5円の代りに50円を奉納し「二礼四拍手一礼」しました。

ガイドさんから、この時期この出雲では「神在月」で明日から全国の縁結びの神様たちで誰と誰を縁結びするかを協議すると教えられました。

二人目の孫に早く会いたいとお願いしたところ予定より早く3日後に実現しました。

足立美術館では観光バスが55台も来ているのにビックリしました。

帰路バス内では博物館の奇跡をホームページに載せて、今後のさぬきの文化財活動に生かせたいなと思いつつ、、、、